Arbeiten statt Schule, erwachsen werden, statt Kind bleiben dürfen. Realität in vielen Ländern dieser Erde.Bente Stachowske

Arbeiten statt Schule, erwachsen werden, statt Kind bleiben dürfen. Realität in vielen Ländern dieser Erde.Bente Stachowske

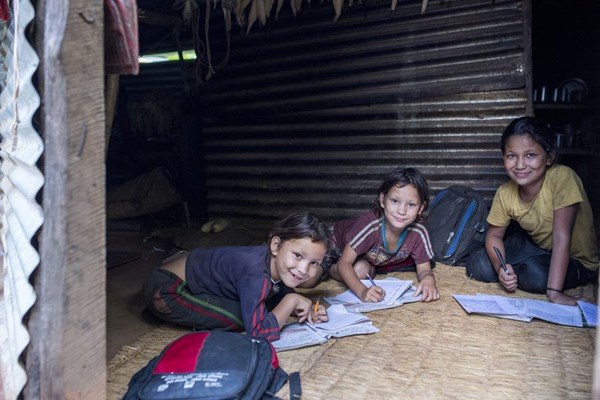

Viele Familien in den ländlichen Regionen Nepals leben in so großer Armut, dass sie ihre Kinder zum Arbeiten in die Stadt oder auf das Feld schicken müssen. Sie sind auf das Geld, das die Kinder verdienen, angewiesen und können sich die Schulgebühren erst recht nicht leisten. Ohne Bildung, ist das Risiko sehr hoch, dass die Kinder Opfer von Menschenhandel werden oder Missbrauch und Gewalt erfahren. Laut dem Nepal Child Labour Report 2021 müssen 1,1 Millionen Kinder in Nepal arbeiten, anstatt eine Schule zu besuchen. Das sind etwa 15% der Kinder. Bei Mädchen besteht zusätzlich das Risiko, dass ihre Eltern sie jung verheiraten. Als Ehefrauen können sie aber oft nicht die Schule besuchen, sondern müssen sich schon im Mädchenalter um Mann und eigene Kinder kümmern. Die Caritas unterstützt die Familien, damit mehr Kinder die Schule besuchen können oder an die Schule zurückkehren.

Da Geld das größte Problem ist, unterstützt JCYCN die Eltern dabei, ihr Einkommen zu verbessern. So ist es auch bei der zwölfjährigen Renuka, die schnellstmöglich verheiratet werden sollte, da die Familie zu acht in einer einfachen Hütte lebte. Es ist kein Geld für den Ausbau der Unterkunft da und erst recht keines für die Schule. Hier übernimmt die Partnerorganisation mit Unterstützung von Caritas international Renukas Schulkosten und hilft den Eltern bei der Anlage eines Gemüsegartens, der dazu beiträgt, die Teller zu füllen und zugleich die Haushaltskasse aufbessert.

Die Unterstützung der Kinder endet aber nicht bei der Einschulung: Damit die Kinder gut in der Schule ankommen oder sich dort wieder zurechtfinden, begleitet JCYCN die Kinder während der Schulzeit weiter. Zusätzlich machen die Mitarbeitenden der Partnerorganisation an Schulen und in den Gemeinden auf die Gefahren von Kinderarbeit aufmerksam. Um Kinderarbeit flächendeckend zu verhindern, vernetzten sie sich mit anderen Organisationen, die sich für Kinder und Schulbildung einsetzten.

Mit Ihrer Spende können wir noch mehr Kinder in Nepal zur Schule schicken!